大磯の左義長の調査(セエトバレエ)に行きました

企画展準備などでバタバタになり、新年度になってしまいましたが、今日は小正月の話をしようと思います。

これまでもブログで一番息子を紹介してきましたが、今日は大磯の左義長(国の重要無形民俗文化財)の当日のお話です。

今年は1月12日(日曜日)に行われました。今回調査したのは、北下町の大北地区です。

※一番息子の様子はこちらで紹介しています 「一番息子の調査に行きました(大磯の左義長)」

まだ暗い中で準備が始まります

ソリに仮宮を固定していきます

当日は早朝から準備が始まります。

今回は北下町の大北地区にお邪魔しました。

朝の6時から、賽神社ではヤンナゴッコに使うソリの準備と、オカリヤの分解が行われます。

仮宮にわら縄を編んでいきます

オカリヤを分解していきます

その後、オンベ竹を降ろし、北浜海岸までもっていきます。

北浜海岸までもっていったあとは、サイトの組み立てが始まります。

9つの地区で準備がそれぞれ進んでいきます。

サイトは中にアンコという間伐材を入れて、その周りを松などで埋めていきます。

外側にナイカザリというわら飾りを巻き付け、正月飾りをつければ完成です。

お昼ごろには、9つすべての地区でサイト立てが終わります。

オンベ竹をおろしていきます

オンベ竹を浜で立てていきます

浜にオンベ竹を立てました

オンベ竹のまわりに竹を巻き付けます

さらに木をかぶせます

さらに松をかぶせます

サイトにつけるオカザリやダルマを並べます

サイトの準備を見守るダルマ達

オカザリとともに吊るされるダルマ

「ぼくらも吊るされるんですか」と訴えかけてくるようにも見えます

サイトの完成です

サイトが完成すると、豆腐を食べます

さて、大北地区ではお昼過ぎに高来神社から神主さんが来て、ソリにお祓いをします。

お祓いが終わると、ソリを北浜海岸までもっていって、夜まで待ちます。

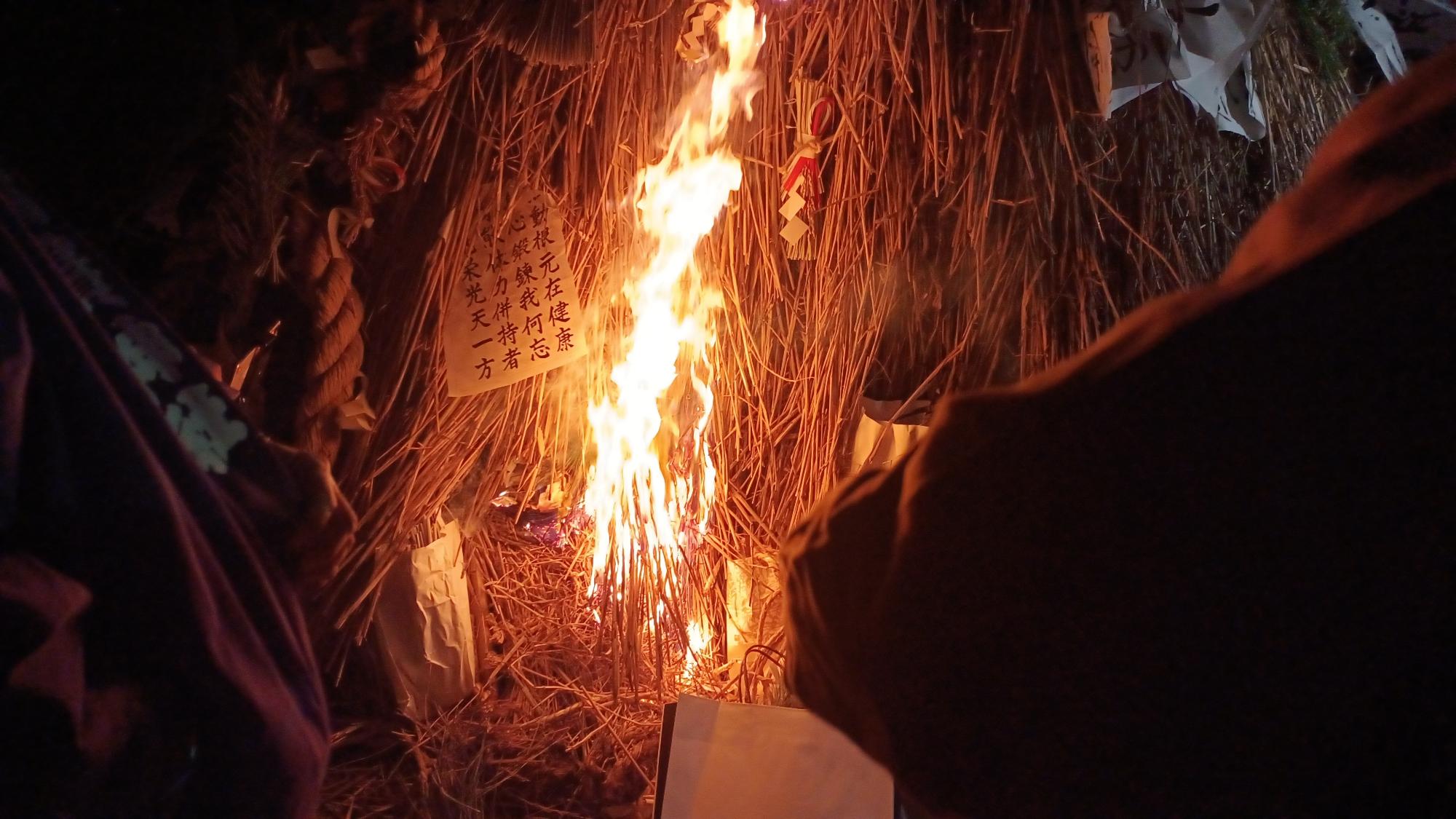

火がつきました

あっという間の高火力、現場は暖かかったです

火の粉がすごいです

夜、18時30分から着火です。あっという間にサイトに火が回りました。

しばらくすると、ヤンナゴッコが始まります。

ヤンナゴッコは陸と海に分かれて砂浜で行われるソリを使った綱引き行事です。

この綱引き行事ですが、必ず陸側が勝つことになっています。

海側の人(裸衆)は、魚などの海の恵みを表しており、それらを陸に引き上げることを模倣しているわけです。

サイトに火がつき、しばらくすると裸衆が出てきます

ヤンナゴッコの様子です 裸衆が海側で綱をひきます

仮宮をこわします

地区内をひかれていくソリと裸衆の人たち

綱引きが終わると、ソリを町内で曳きます。

最終的に賽神社まで到着すると、終わりとなります。この時点で20時前後でした。

今回は北下町の大北地区にお邪魔しました。

大磯の左義長は北下町(大北、浅間、中宿)、南下町(子の神、大泊、浜の町、坂下)山王町、長者町の9つの地区で行われています。

綱引き行事の有無など、それぞれの地区で細かな違いがあります。

それぞれの地区でどんな風に行われているか、ぜひ見てみてください。

今回の調査では、大磯町左義長保存会のみなさまや大北地区のみなさまにお世話になりました。ありがとうございました!

更新日:2025年05月03日